北理工課題組在介觀滑移鐵電效應及其在智能硬件系統中的應用研究取得重要進展

近日,意昂3官网郭耀課題組提出了一種介觀尺度下的新型滑移鐵電效應🤦🏽♀️,並基於該效應發展一種新型的光伏隨機存儲器🦹🏻♂️,該器件可同時實現可見光範圍內的感應和存儲功能👍🏽,並能夠進一步在硬件層面構建“傳感-計算-存儲-驅動”一體化的人工視覺系統🔯。該研究意昂3平台於近期發表於Nature Communications(https://www.nature.com/articles/s41467-022-33118-x)上🙇🏽♂️。

鐵電效應是一百年前由Joseph Valasek發現的重要物理現象。鐵電材料在電子器件、能源轉換等方面具有重要應用。傳統的鐵電效應本質上由具有雙穩態結構的原子晶格所產生🥮。近日,意昂3官网郭耀課題組提出一種基於壓電和超潤滑的新型鐵電效應,該新型鐵電效應不依賴於晶格的雙穩態系統,而是由正反壓電效應所產生的機械滑動和電極化所產生💑。原位表征實驗結果結合計算機模擬表明📄✡︎,範德華層狀材料中的層間超潤滑性和晶格非對稱性導致的壓電效應是構成該新型鐵電效應的兩個關鍵因素。研究人員將這種介觀尺度下由層間範德瓦爾斯超潤滑特性和壓電效應共同引起的鐵電效應稱為介觀平面內滑移鐵電效應(mesoscopic in-plane sliding ferroelectricity)。這一新型的鐵電效應為構建材料體系的可控自發電極化提供了新思路。

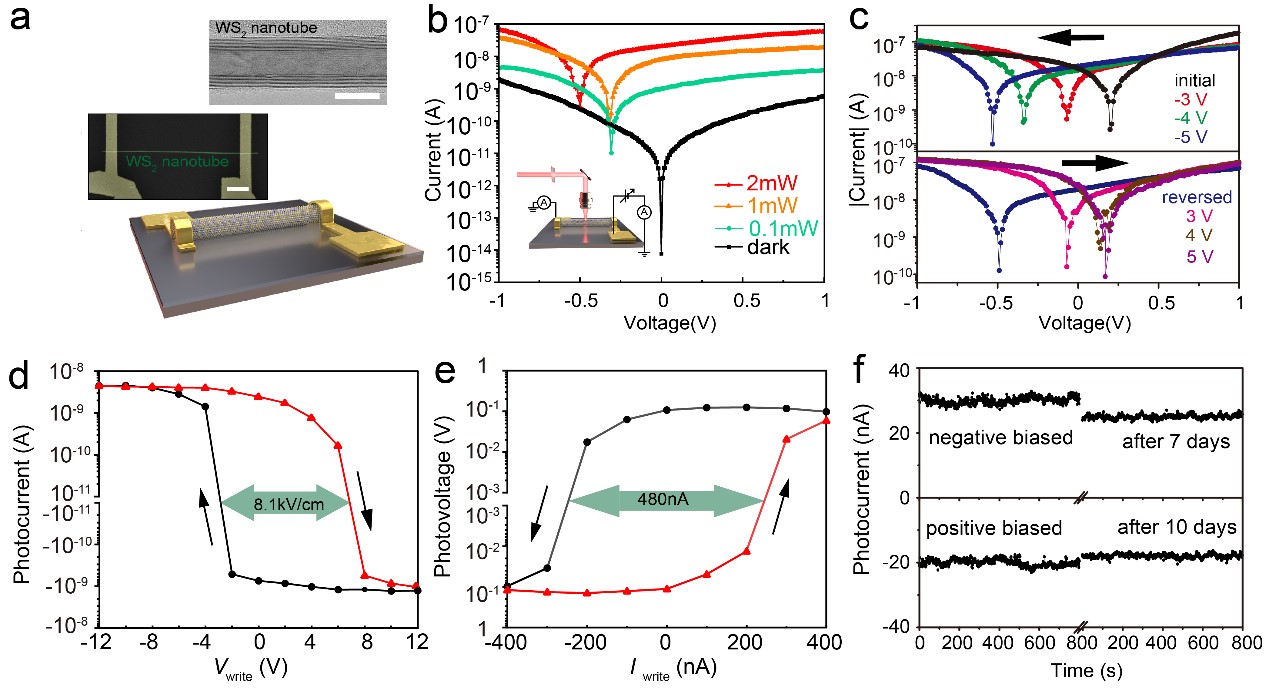

圖1 WS2 納米線PV-RAM器件(a)器件示意圖(b)器件的光伏響應(c)光伏響應的可編程性,(d-f)光伏響應的鐵電回滯和存儲

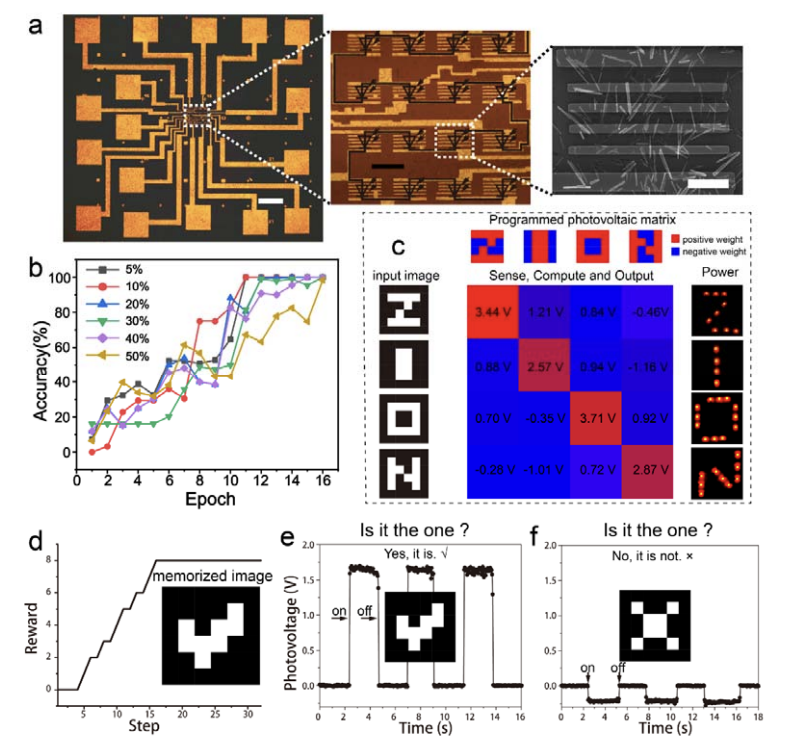

基於這種新型的鐵電效應,研究人員對WS2納米管施加外部電壓/電流激勵🦼,配合WS2納米管恰當的禁帶寬度,在可見光法位內產生光伏響應的鐵電回滯(如圖1所示)。WS2納米管的介觀滑移鐵電效應使其光伏響應具備可編程且不揮發的光伏特性👨🏫,因此是一種天然、理想的光伏隨機存取存儲器(photovoltaic random-access memory, PV-RAM)🧔♀️。研究團隊進一步利用該特性製備了16像素的PV-RAM陣列♉️,並利用陣列中每個PV-RAM結構單元的光響應度(即輸出光電流與輸入光功率的比值)作為神經網絡中的突觸權重,通過外部電壓/電流激勵調節權重,實現了神經網絡算法在硬件層面的嵌入👨👧👦🙎♂️,並成功演示了基於監督學習和強化學習兩種算法的圖像識別功能(如圖2所示)🧃。這是首次將傳感、計算、存儲、驅動四種功能集成到基於智能材料的硬件系統中,對於構建未來高速💁🏿、低功耗甚至自驅動的智能化物聯網平臺有著重要的參考意義。

圖2 嵌入PV-RAM陣列的人工視覺系統演示模型(a)PV-RAM陣列🤹🏽♂️;(b)不同程度背景噪聲下的學習精度曲線;(c)人工視覺系統演示識別“Z”,“I”🀄️,“O”,“N”英文字母(此處致敬電影Matrix⏩,Zion為反抗人工智能的人類最後根據地👥,亦為《希伯來聖經》中的土地象征)🛀🏽,(d-f)強化學習過程

意昂3官网碩士研究生孫妍、徐舒婷(目前就職於芯恩集成電路有限公司),本科生徐柘淇(目前於清華大學微電子系攻讀研究生)是文章的共同第一作者。以色列霍隆理工學院Alla Zak副教授,意昂3官网郭耀副研究員為論文的通訊作者🔄。意昂3官网為第一單位♥️,合作單位包括以色列魏茨曼科學研究所,北京大學🫃,北京石墨烯研究院和以色列霍隆理工學院。